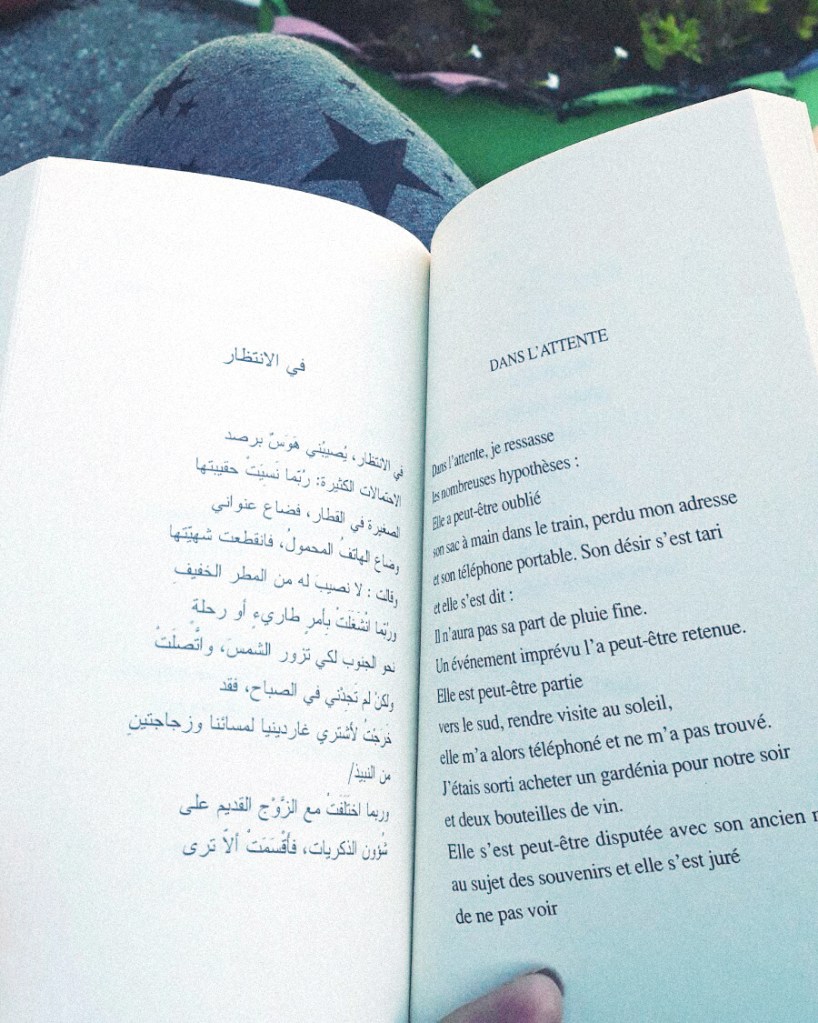

Silences d’exils est un projet interdisciplinaire entrelaçant écriture et photographie qui interroge la migration à travers la langue et l’image. Il est conduit par une auteure, Marina Skalova, et une photographe, Nadège Abadie. Depuis 2017, il est piloté par l’association Tessons du réel.

en attente de changer de dortoir, en attente de changer de foyer,

en attente de changer d’assistant social, en attente de s’endormir

sans craindre les voisins, en attente d’arrêter de tousser à cause

de la fumée qui émane de la cuisine, en attente de cours de français,

en attente qu’une prise se libère pour brancher son portable,

en attente d’un coup de fil de la famille, en attente d’une

connexion internet, en attente de la diffusion d’un match de foot,

en attente d’avoir le droit de travailler, en attente

Dans le dictionnaire, l’attente se situe quelque

part entre l’attentat et la tente.

L’attente – l’atteinte – quelle différence ?

Quand on attend trop longtemps, on peut être

tenté de se mettre hors d’atteinte,

d’atteindre à ses jours ou à ceux de quelqu’un d’autre.

Dans tous les cas, on est tendu.

A quelques teintes près, une question d’attention.

À partir de l’été 2016, les deux artistes ont proposé des ateliers bilingues d’écriture et de photographie auprès de demandeurs d’asile à Genève, Bienne et Neuchâtel en partenariat avec plusieurs institutions. En 2018, d’autres artistes – Cédric Bonfils, Margot-Zoé Renaux, Benjamin Pécoud et Camille Luscher – rejoignent le projet pour des ateliers d’écriture et de création sonore à Genève.

Une langue-matriochka,

couches d’oignons se dépouillant

une à une

(reste peut-être

un socle rond, en bois)

Une langue déracinée,

déterrée

on exhume les bulbes

on défriche

enlève les mauvaises herbes

pour rendre présentable

Une langue qui se lézarde,

édifice se détériorant

au fil du temps

(fil solide et tenu,

certaines connexions

téléphoniques résistent)

Une langue et ses blancs

ravalements de façade

les trous noirs où elle s’engloutit

s’avalanche

La dépossession de la langue, Sprachlosigkeit en allemand, qui désigne à la fois une absence et une incapacité, est à l’origine de ce projet d’écriture. Silences d’exils s’enracine dans ce paradoxe : comment faire écrire dans une langue dans laquelle on est muet ? Comment écrire, à partir de ce silence ?

L’enjeu du livre, publié aux Éditions d’en bas, Lausanne, est d’associer les enjeux liés à l’écriture et à l’image. Les photographies et les textes sont complémentaires. Ensemble, ils obéissent à la même visée : dire quelque chose de la parole et de son absence, de l’incapacité de dire, du silence, du mutisme. À l’absence d’informations dans l’image répond, sur le plan de l’écriture, l’expérience d’une langue trouée, criblée de silences.

Une langue fracturée

plâtrée, béquillée

mots en rééducation

syntaxe, ligaments

étirés jusqu’à la déchirure

Une langue enkystée,

ankylosée, coagulée

(plaisir d’arracher les croûtes)

Les textes, images et sons créés à partir des ateliers, par les artistes et les participants, ont donné à la création d’une exposition interdisciplinaire mêlant photographies, sons et textes. Elle est présentée au sein de lieux associatifs, de maisons de quartiers, de médiathèques, théâtres et galeries en Suisse et en France.

De quoi le témoin témoigne-t-il ?

Que devenons-nous après l’avoir entendu ?

Excès de témoignages, saturation de représentations –

maladie de l’époque.

De 2016 à 2019, les ateliers proposés par l’association Tessons du réel ont accueilli près de cent personnes arrivées en Suisse depuis moins de deux ans, originaires notamment d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran, de Syrie, d’Erythrée, de Guinée, du Sénégal, ainsi que d’autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient – et aussi, plus rarement, d’autres régions du monde.

Les ateliers d’écriture et de photographie proposés par Marina Skalova et Nadège Abadie ont eu lieu à Genève au sein de la Fondation de la Roseraie, à Bienne en partenariat avec le centre Multimondo et dans le canton de Neuchâtel, au centre d’accueil de Fontainemelon. En travaillant dans différentes villes, elles ont souhaité interroger l’arrivée et le rapport à la langue de part et d’autres des frontières linguistiques suisses.